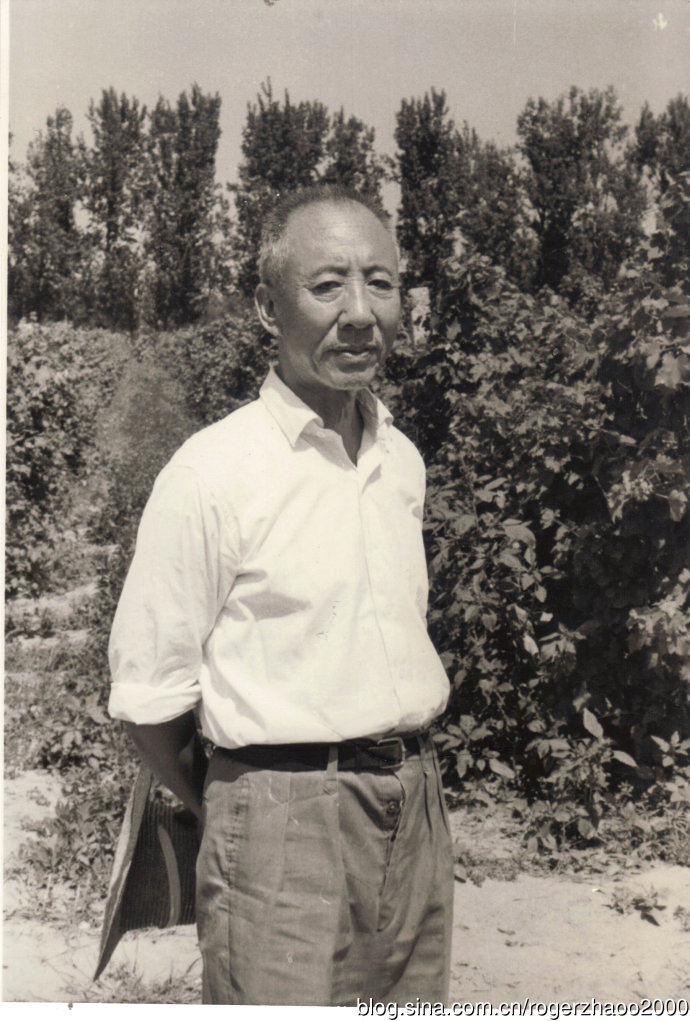

作家孙犁

1933年,孙犁高中毕业后,无力升学,在家赋闲。翌年春,父亲托人在北平市政府工务局为他谋得一雇员职位。由于公务不多,他经常到附近的北平图书馆看书或到大学旁听,用笔名“孙芸夫”在《大公报》上发表文章。由于屡屡请假,加上局长易人,几个月后他便被免职。又经父亲托人,在北平象鼻于东坑小学当事务员,一年后辞职回家。

1936年暑假期间,孙犁经同学侯士珍、黄振宗介绍,到安新县同口完全小学当教员,教六年级语文和一年级自然。在这里他对白洋淀一带人民群众的生活有了初步了解。

1937年冬抗日战争爆发,他加入抗战工作所做的第一件工作是编写了《民族革命战争与戏剧》的小册子,指导敌后的抗日宣传工作。接着他又选编了《海燕之歌》,搜集国内外的进步诗歌,汇编出版,激励人们的抗日斗志。他选编了《现实主义文学论》,将他前几年学习的社会科学和革命文学理论整理摘录出版。在《红星》杂志和《冀中导报》副刊上发表了《现实主义文学论》《鲁迅论》两篇论文。《关于墙头小说》《谈诗的语言》等理论文章和十几万字的《区村和连队的文学写作课本》,标志着他对文艺理论的深刻思考,对解放区群众文艺创作产生了普遍而深远的影响。

1938年秋,在冀中区办的抗战学院任教。1939年春调阜平,在晋察冀通讯社工作。此后,在晋察冀文联、《晋察冀日报》、华北联大做过编辑和教员,同时进行文学创作。

1941年回冀中区参加编辑群众性的大型报告文学集《冀中一日》,并写成《区村和连队的文学写作课本》(后改名《写作入门》《文艺学习》,多次重印)。

1942年以前,孙犁的主要兴趣在于搞文学理论和批评,此后他的兴趣点转移到文学创作上来,在不到两年的时间里就发表了《走出以后》《丈夫》《第一个洞》《春天,战斗的外围》《他从天津来》等十多篇作品,其中《丈夫》还获得了边区鲁迅文艺奖1942年第三四季度奖。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣